Kurzübersicht: Dorit hat kürzlich die Teamleitung übernommen und sieht sich nun mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Wir begleiten sie in ihrer Einzelsupervision und der Teamstrukturaufstellung nach SySt®. Im Fokus stehen Teamprozesse, Rollenklärung und Konfliktbearbeitung. Praktische Abläufe und methodische Prinzipien veranschaulichen, wie gewünschte Veränderungen bei Teams und Einzelpersonen angeregt werden können.

Hallo, schön dich hier wieder zu treffen!

Heute lade ich ein zur Einzelsupervision und zur Teamstrukturaufstellung von Dorit. Du wirst theoretische Aspekte der Teamstrukturaufstellung kennenlernen, eingebettet in die lebendige Schilderung von Dorits Situation.

Bist du bereit? Dann legen wir los!

Vorab ein wichtiger Hinweis: Namen, Situationen und Abläufe wurden so gewählt, dass sie die SySt®-Praxis realitätsnah darstellen, ohne Rückschlüsse auf reale Personen oder Ereignisse zu ermöglichen. Ähnlichkeiten sind rein zufällig.

Dorit, Ende dreißig, arbeitet seit vier Jahren in der Redaktion eines Fachmagazins. Die Redaktion ist in zwei Teams aufgeteilt – nennen wir sie Team 1 und Team 2. Drei Jahre lang war Dorit Teil von Team 1, in dem auch der Chefredakteur und seine Stellvertreterin arbeiten. Die Stellvertreterin ist zugleich auch die Leitung von Team 1.

Vor einem halben Jahr wechselte Dorit in Team 2 und übernahm dort sofort die Leitung, da der bisherige Leiter krankheitsbedingt ausfiel. Für Dorit war das eine willkommene Herausforderung und ein wichtiger Karriereschritt.

Doch die anfängliche Freude wich bald der Ernüchterung: Trotz freundlicher Aufnahme gelang es ihr nicht, mit den fünf Kolleginnen und drei Kollegen ihres neuen Teams eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Sie zeigte großes Engagement, leitete Redaktionssitzungen und übernahm Verantwortung auch für Bereiche, die anfangs gar nicht zu ihrem Aufgabenfeld gehörten – in der Hoffnung, die anderen dadurch zu entlasten. Zusätzlich suchte sie den direkten Austausch in persönlichen Gesprächen. Doch nach ihrem Empfinden wurde sie mehr und mehr gemieden – und schließlich sogar von wichtigen Informationen ausgeschlossen. Eine daraus entstandene Fehlentscheidung erschütterte ihr Selbstvertrauen massiv.

Eine Team-Aussprache brachte keine Klärung: Die anderen waren überzeugt, kooperativ zu handeln, und konnten Dorits Wahrnehmung nicht teilen. Ein vom Chef angeordnetes Teamcoaching führte zwar zu Fortschritten im Arbeitsbereich, änderte aber nichts am Klima.

Am Ende warf ihr eine Kollegin sogar vor, das Team zu „ersticken“ – und die übrigen stimmten diesem Vorwurf mehr oder weniger zu oder widersprachen zumindest nicht. Dorit fühlte sich in ihren Absichten und in ihrer Haltung grundlegend missverstanden.

Kurz dachte sie ans Aufgeben, doch sie erkannte, dass Flucht keine Lösung wäre – zumindest nicht ohne gründliche Reflexion. Auf den Rat der Coachin hin meldete sie sich zur Einzelsupervision an.

Und so sitzt Dorit heute bei mir: zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, zwischen Verantwortungswillen und erlebter Ablehnung. Die offene Krise im Team ist zwar abgeebbt, doch die Atmosphäre bleibt kühl und distanziert. Dieses Spannungsfeld möchte Dorit nun in der Supervision erkunden – vielleicht auch mithilfe einer Systemischen Strukturaufstellung.

Wie du aus den vorangegangenen Beiträgen weißt, arbeite ich gerne methodentransparent. Darum erläutere ich Dorit zunächst einige zentrale systemische Grundprinzipien für die Teamarbeit – Grundlagen, die auch in Systemischen Strukturaufstellungen Orientierung bieten.

Diese Prinzipien wurzeln vor allem in den Organisationsaufstellungen nach Gunthard Weber. Matthias Varga von Kibéd hat sie später systemisch-konstruktivistisch weiterentwickelt: zu Organisationsstruktur- und Teamstrukturaufstellungen.

Unser Fokus liegt hier auf den Teamstrukturaufstellungen. Dabei zeigen sich sowohl Parallelen als auch Unterschiede zu den Prinzipien, die du bereits aus den Familienstrukturaufstellungen kennst (siehe hier).

Aus systemtheoretischer Sicht lassen sich einige allgemeine Prinzipien für Teams benennen:

Für die Strukturaufstellungsarbeit in Teams und Organisationen gibt es darüber hinaus weitere, von Varga von Kibéd definierte, heuristische Prinzipien, die aber hier den Rahmen sprengen würden.

Neben den systemischen Grundprinzipien, die die Orientierung in Systemischen Strukturaufstellungen geben, beobachten wir gelegentlich sogenannte „versehentliche Aufstellungen“ im Alltag. In Teams können sie auftreten, wenn eine Art Leerstelle entsteht – etwa durch:

Versehentliche Aufstellungen treten nicht nur im Berufsleben auf, sondern auch in Familien und hängen eng mit dem Zugehörigkeitsprinzip zusammen.

Kehren wir zu Dorit zurück. Für ihr Supervisionsthema lassen sich ausgehend von den systemtheoretischen Prinzipien und den versehentlichen Aufstellungen folgende Hypothesen formulieren:

Solche Prozesse geschehen unabsichtlich und lassen sich heuristisch verstehen. Im Strukturaufstellungsgeschehen sprechen wir hier von einer Kontextüberlagerung (siehe hier).

Dorit kann diese Überlegungen nachvollziehen, möchte aber gerade deshalb eine Systemische Strukturaufstellung in der Gruppe durchführen, um sich nicht in Vorannahmen zu verfangen.

Zur Klarstellung und Erinnerung:

In der Vorprozessarbeit haben Dorit und ich entschieden, zu ihrem Supervisionsthema eine Teamstrukturaufstellung in der Gruppe durchzuführen. Werfen wir daher zunächst einen allgemeinen Blick auf dieses Format.

Das Format

Teamstruktur- und Familienstrukturaufstellungen gehören nach SySt®-Kriterien zu den Personenstrukturaufstellungen (siehe hier).

Dabei arbeiten wir nicht direkt mit den realen Mitgliedern aus Familie oder Team, sondern mit externen Repräsentierenden. Den Auftrag erteilt eine Person aus der jeweiligen Bezugssystem – die sogenannte Anliegenbringerin oder der Anliegenbringer. Mit dieser Person – manchmal sind es auch zwei Personen – führe ich die Vorprozessarbeit und das Vorgespräch. Anliegenbringende sind natürlich während der gesamten Aufstellung anwesend und gestalten als Teil des „Gruppenkörpers“ den Verlauf durch ihre Impulse aktiv mit.

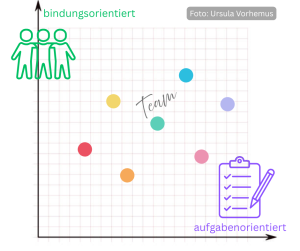

Während bei Familienstrukturaufstellungen die zwischenmenschlichen Beziehungen klar im Vordergrund stehen, hat die Teamstrukturaufstellung – wie bereits erwähnt – eine doppelte Ausrichtung:

Kontextfaktoren

Wie in Familienstrukturaufstellungen können auch in Teamstrukturaufstellungen neben den relevanten Personen Kontextfaktoren aufgestellt werden – bei Teams zum Beispiel Projekte, Ziele, Einschränkungen, Abteilungen, Kundinnen, Lieferanten, Finanzen, wirtschaftliche Bedingungen oder andere direkte und indirekte Einflüsse aus Sicht der Anliegenbringenden.

Kommen solche Faktoren zu einer reinen Personenstrukturaufstellung hinzu – was unter meiner Leitung fast immer der Fall ist, sowohl in Teams als auch in Familien – sprechen wir von einer gemischt symbolischen Strukturaufstellung.

Kommen wir jetzt zu Dorits Teamstrukturaufstellung.

Das Ziel

Dorits möchte Perspektiven erarbeiten, die es ihr erleichtern, Missverständnisse zu klären und Konflikte zu lösen, um leichter Zugang zum Team zu bekommen und ihre Rolle als Führungskraft wirksamer zu gestalten – ein Anliegen, das auch für das gesamte Team von großer Bedeutung ist.

Die Elemente

Im Vieraugen-Vorgespräch vor Beginn der Teamstrukturaufstellung in der Gruppe legen Dorit und ich die Elemente fest, die mithilfe von Repräsentierenden aufgestellt werden sollen (siehe hier):

Methodische Erklärungen

Der Aufstellungsprozess

Dorit wählt die Repräsentierenden aus und positioniert sie in einer Haltung fokussierter Aufmerksamkeit im Raum – so, wie du es bereits aus den Strukturaufstellungen von Anja, Bernd und Clemens kennst. Anschließend befrage ich die Repräsentierenden zu Unterschieden in ihrer Wahrnehmung. Das ist dir ebenfalls schon vertraut – sowie auch die Stellungs-, Prozess- und Ritualarbeit– mit oder ohne kataleptische Hand (siehe hier).

Darum verzichte ich heute auf eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung und konzentriere mich direkt auf die Besonderheiten dieser Teamstrukturaufstellung im Rahmen einer Supervision. Anschließend fasse ich den gesamten Prozess in einem kurzen Bericht zusammen und komme dann zum Abschluss.

1. Besonderheit: Reihenfolge der Aufstellung:

2. Der Ablauf – Kurzbericht

3. Der Abschluss

Durch die Veränderungen im Strukturaufstellungsprozess wechselt der Fokus (F) bewusst zwischen Innenperspektive als Teammitglied und Außenperspektive als Teamleiterin. Das Fachmagazin (FM) und die Leserschaft (LS) rücken in den Mittelpunkt, Spannungen im Team 2 (T2) treten zurück.

Am Ende zeigen sich für Dorit Klarheit und Orientierung in den nächsten Schritten, sowie ein Gefühl der Entspannung in Bezug auf Kollegin (K) und Team 2 (T2).

Vier Monate nach der Teamstrukturaufstellung kommt Dorit zum Nachgespräch. Sie erzählt, dass sie sofort etwas mit dem aufgestellten Bild anfangen konnte und beeindruckt war, wie sehr die Rückmeldungen der Repräsentierenden ihren eigenen Empfindungen entsprachen.

Methodische Bemerkung:

Viele Anliegenbringende sind überrascht, wie genau Repräsentierende oftmals Gefühle und Wahrnehmungen ausdrücken, die zu ihrer eigenen Situation passen. Eine klare wissenschaftliche Erklärung gibt es dafür nicht.

In den Systemischen Strukturaufstellungen nach SySt® nehmen wir dieses Phänomen einfach mit Staunen wahr, ohne es zu deuten – schon gar nicht mystisch. Statt uns auf inhaltliche Aussagen oder Zusammenhänge zu konzentrieren, achten wir stärker auf die Körperwahrnehmungen der Repräsentierenden und auf Unterschiedsbildungen. Das heißt, wir fragen nicht „Wie geht es dir hier“, sondern: „Ist es hier besser, schlechter, anders?“ Dadurch bleibt die Arbeit systematisch ambig, also auf einer strukturellen Ebene.

Dass sich dabei manchmal etwas zeigt – ein Phänomen –, das sich rational nicht erklären lässt, gehört natürlich auch zum Ansatz der Systemischen Strukturaufstellungen nach SySt®. Hier wird die konstruktivistische Sichtweisen mit der Phänomenologie Edmund Husserls verbunden – und eröffnet so einen Zugang zu einer Art „intuitiven Wissen“, das nicht „gemacht“, sondern nur „erlebt“ werden kann.

Eine weitere Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist spannend, würde aber hier zu weit führen.

Zurück zum Nachgespräch:

Neu war für Dorit vor allem die Haltung des Chefredakteurs (CR) und der stellvertretenden Chefredakteurin (SCR) im Aufstellungsprozess, die sie in der Realität anders erlebt hatte. Kurz darauf ergaben die Repräsentationen für sie jedoch Sinn, wie sie berichtet – insbesondere vor dem Hintergrund, dass es aus ihrer Sicht auf der Chefetage Rivalitäten gibt und der Chefredakteur (CR) zwar als fachlich kompetent, jedoch in seiner Führungsrolle als schwach gilt.

Dorit betont außerdem, dass es für sie im Aufstellungsgeschehen wichtig war, sich bewusst von Team1 (T1) zu verabschieden. Im Arbeitsalltag hatte es zwar eine kleine Verabschiedung gegeben, die für sie aber keinen Tiefgang hatte.

Methodische Bemerkung:

Die abgebildete Beziehung zwischen Chefredakteur (CR) und stellvertretender Chefredakteurin (SCR) habe ich im Verlauf der Aufstellung nicht weiter vertieft. Sie hatte für Dorits Anliegen keinen erkennbaren Bezug, und außerdem lag kein Auftrag von diesen Personen vor, etwas für sie zu bearbeiten. Wichtig ist in solchen Situationen, für alle Beteiligten gesichtswahrend vorzugehen und nicht den Eindruck zu erwecken, wir könnten wissen, „was zwischen anderen wirklich läuft“.

Der Grund, die beiden Repräsentierenden in Verbindung mit Team 1 (T1) einzubeziehen, lag ausschließlich darin, die offizielle Hierarchie sichtbar zu machen und einen würdigenden Abschiedsprozess des Fokus (F) von Team 1 (T1) zu ermöglichen.

Es wird immer wieder deutlich, dass ein bewusstes und angemessenes Abschiednehmen ein zentraler Schritt für einen gelungenen Neustart ist.

Zurück zum Nachgespräch:

Dorit erzählt weiters, dass sie kurz nach der Teamstrukturaufstellung Kollegin (K) zu einem Vieraugengespräch eingeladen hat. Zu ihrer Überraschung zeigte sich Kollegin (K) offen, und das Gespräch verlief sehr konstruktiv. Dorit konnte dabei sogar ihre persönliche Wertschätzung ausdrücken – etwas, das sie zuvor für unmöglich gehalten hatte. Kollegin (K) reagierte berührt, und seitdem hat sich ihr Verhältnis deutlich verbessert. Auch wenn Kollegin (K) keine enge Freundin wird – was im beruflichen Kontext nicht nötig ist – erfährt Dorit nun ihre Unterstützung und kann sie bei Unklarheiten oder Fragen auf ihren reichen Erfahrungsschatz ansprechen.

Methodische Bemerkung:

Nicht nur die Übereinstimmung zwischen dem Ablauf der Strukturaufstellung und den eigenen Erfahrungen in der Außenwelt überrascht Anliegenbringende oft – auch das spontane oder allmähliche Einsetzen gewünschter Veränderungen im realen Leben ist häufig verblüffend.

Im Verständnis der Systemischen Strukturaufstellungen nach SySt® werden dafür keine okkulten Erklärungen herangezogen. Vielmehr lässt sich davon ausgehen, dass das veränderte Selbst- und Fremdbild der Anliegenbringenden im äußeren Bezugssystem spürbar wird und andere Personen dadurch „eingeladen“ sind, ihr Verhalten entsprechend anzupassen.

Zurück zum Nachgespräch:

Dorit beschäftigt auch noch ein persönlicher Aspekt: Etwas, das sich bei ihrem Fokus zeigte und zunächst unabhängig vom Beruf zu sein schien, wurde für sie schnell nachvollziehbar. Sie erkannte darin eine Seite aus ihrer Kindheit – einen Teil von sich, der „gefallen“ wollte, um Anerkennung und Liebe zu bekommen, nach dem Grundsatz: „Je mehr ich leiste und mich nach den Bedürfnissen anderer richte, desto eher bekomme ich, wonach ich mich sehne.“

Diese verinnerlichte Strategie hatte schon damals nur bedingt funktioniert und passt heute nicht mehr, schon gar nicht im Berufsleben. Dorit beschließt daher, sich neben der fortlaufenden beruflichen Supervision bei Fragen zur Team- und Projektorganisation verstärkt der eigenen Selbsterfahrung zuzuwenden.

Methodische Bemerkung:

Wenn sich persönliche Themen im beruflichen Kontext zeigen, wechsle ich nicht direkt auf die persönliche oder familiäre Ebene, was einem expliziten Strukturebenenwechsel entsprechen würde (siehe hier).

Stattdessen arbeite ich auf Berufseben der SySt®-Grammatik entsprechend mit einem impliziten Wechsel: Den sich zeigenden Aspekten wird vorsichtig Aufmerksamkeit geschenkt, ohne näher darauf einzugehen. So können persönliche Themen implizit wahrgenommen und integriert werden, ohne dass die betroffene Person in ihrem öffentlichen Auftreten verletzt oder bloßgestellt wird. Zu einem späteren Zeitpunkt – etwa in der Nachbesprechung – kann dieser Aspekt bei Bedarf wieder aufgegriffen werden.

Vielleicht denkst du gerade: Puh, das war viel – und ja, das stimmt.

Strukturaufstellungsarbeit ist komplex, besonders im Teambereich. Hier begegnen sich verschiedene berufliche und persönliche Ebenen, manchmal spielt auch Familiäres hinein. Wobei es gerade im Team- und Organisationskontext wichtig ist, diese Ebenen feinfühlig und zugleich klar auseinanderzuhalten – und genau das kann ganz schön herausfordernd sein.

Gönn dir jetzt eine Pause und lass das Gelesene wirken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist – dann geht es um ein gesundheitsbezogenes Thema.

Bis bald!

Klicke direkt ins Bild oder hier: Newsletter

Klicke direkt ins Bild oder hier: Kontakt

Sparrer, Insa:

Sparrer, Insa & Varga von Kibéd, Matthias :

Vorhemus, Ursula:

Weber, Gunthard:

Praxis der Organisationsaufstellung – Grundlagen, Prinzipien, Anwendungsbereiche. Heidelberg (Car-Auer).